神社建造物関係

- 昭和の鳥居

- 応診天皇後降誕地の碑

- 御由緒書

- 元禄の鳥居

- 注連縄掛石

- 手水舎

- 神門

- 絵馬殿(神楽殿)

- あずまや

- お守授与所

- 社務所

- 子安館

- 社殿(本殿・幣殿・拝殿)

- 聖母宮

- 恵比寿社

- 武内社

- 湯方社

- 聖母子像

- 子安の石

- 楠森社(稲荷社)

- 平成の鳥居

- 砲衣ヶ浦

- 子安橋

- 夫婦の木

- 子賓石

- 子安乃像

- 頓宮

国天然記念物・

県重要文化財関係 - 子安の木

- 湯蓋の森

- 衣掛の森

- 産湯の水

関連施設関係 - 駐車場

- ご休憩処(お餅・和菓子・喫茶)

- 男性トイレ

- 女性トイレ

- スロープ

- スロープ

- 相撲場

- 弓道場

- 児童公園

- 宇美町立歴史民族資料館

- 宇美八幡宮保育園

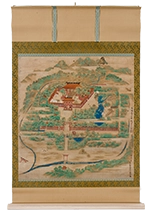

当宮には、安土桃山時代以前の境内が描かれた古図が残されています。

「縦八尺六寸、横五尺三寸」紙地彩色画木軸

元禄5年8月筑前の絵師上田吉勝(当時六十三歳)の筆

奉納「天正14年兵火以前のもようで壮観、輪奥の美結構の壮は真に目を驚かす」

12.子安館

神前結婚式や特別祈願祭、総代会等の各種会合等が行われる多目的会館です。

一般貸出や館内の見学も可能ですのでお問い合わせください。

13.社殿 本殿・幣殿・拝殿

第十五代應神天皇御降誕の地として神功皇后・應神天皇の母子神、玉依姫命、住吉大神、伊弉諾尊さまをおまつりしております。

八幡様は殖産文化の祖神として崇敬されておりますが御降誕の聖地におまつりする宇美八幡宮は「安産育児」の信仰が特に篤く、たくさんの方が安産祈願や安産の御礼に参拝されます。

お詣りの前にはまず手水を行い、服装を整え、神前に進み二拝、二拍手、一拝の作法でお詣りしましょう。

14.聖母宮(しょうもぐう) 皇后御殿

御祭神 神功皇后(じんぐうこうごう)

主祭神應神天皇の安産に因む信仰から、その「母后・神功皇后」に対する特別の崇敬を以って、宝永3年(1706)当時の藩主・黒田綱政公により寄進されました。

今から約600年前の室町末期の作と伝えられ、県下の代表的秀作とされる。福岡県指定文化財(民俗資料)聖母宮御神像が奉安されており、「二十五年に一度」御開帳の神事が斎行されています。

【次回は平成30年に行われます】

15.恵比須社

御祭神 事代主命(ことしろぬしのみこと)

「事を知る神」として、善悪を判断する力があるとされ、一般的に「えびすさま」と称され、商売繁盛・開運の神としてお祀りされています。

1月3日には、「宇美三日恵比須まつり」が斎行されます。

16.武内社

御祭神 武内宿禰(たけうちのすくね)

神功皇后と應神天皇の母子を、大臣としての補佐をはじめ、五代もの天皇に仕えて、更に長寿を誇ったという伝承により、延命長寿・武運長久・厄除の神としてお祀りされています。

17.湯方社 (ゆのかたしゃ)

御祭神 湯方殿(助産師の祖神)

湯方大神、又は湯方殿とも称され、應神天皇御誕生の際、産婆の役として功績により、第三十代敏達天皇の御世(約1450年前後)本宮御創建の時にお祀りされたと伝えられています。

皇室の御崇敬も篤く、古来より安産及び小児成長の守護神として広く信仰されています。

12月14日の湯方神社祭には、多くの助産師が参列し、祭典が奉仕されています。

19.子安の石

境内末社「湯方社」を囲むように、玉垣を築きこぶし位の石が山ほど積まれています。

安産祈願を終えた妊婦が“お産の鎮め”として此処の石を預かって持ち帰り、目出度くご出産の暁には、別の新しい石にお子様の名前等を記して健やかなる成長を願い、安産御礼(初宮詣)の御祈願にてお祓いの後に、預かった石と一緒お納めするのが慣しとなっています。

この「子安の石」の信仰はいつ頃始まったかは定かではありませんが、「筑前國続風土記」には記されております。

22.胞衣ヶ浦 (えながうら)

県民俗資料重要文化財

胞衣(えな)は、産舎の後なる川(宇美川)にてすすぎ、筥に入れて山(胞衣ヶ浦)に奉安したとされ、その地を「胞衣ヶ浦」と称し、祠を建てお祀りしています。

[境内北神苑内]

24.夫婦の木 (めおとのき)

招魂(おがたま)の木と槐(えんじゅ)の木、種の違う縁起の良い二本の御神木が、あたかも仲睦まじい夫婦が寄り添うように一体となり、皆様のお参りを見守っています。

25.子寶石 (こだからいし)

神功皇后が三韓より持ち帰り、好んで腰掛けられたと伝えられる神の石。いつの頃からか「子寶石」と呼ばれ、この神石にご夫婦で仲良く座り、お祓いを受けると、子どもが授かると言い伝えられています。

26.子安乃像 (こやすのぞう)

平安な世の中と、お子様の健やかな成長を願い、神功皇后が應神天皇を抱かれたお姿に重ね、母子の像を「子安乃杜・宇美八幡宮」の象徴として、令和二年十月に奉安されました。

28.子安の木 槐(えんじゅ)

県民俗資料重要文化財

神功皇后、産所を蚊田の邑(蚊田は宇美の古名)に定め、側に生出づる槐(えんじゅ)の木の枝に取りすがり、應神天皇を安産にてお産みになられました。その木は今もその種を絶やさず、「宇美宮の槐」として、皇后皇女を始め、産平安の衣木(みそぎ)には、必ずこの槐を用いたとされています。「平産の幸ある木」という意味で、「子安の木」と称されています。槐は中国の本草学によれば、解毒、補精に効果があり、その枝にすがれば安産するという信仰があります。

29.湯蓋の森 (ゆふたのもり)

国指定天然記念物 県民俗資料重要文化財

「湯蓋の森」は素晴らしい老大樟で、「衣掛の森」とともに当宮のシンボルである御神木です。

社殿に向かって右側にある老樹で、様々な人生儀礼を今日まで見守ってきた巨樹は、樹齢二千年以上とも推定されています。

元禄2年(西暦1689)

貝原好古「八幡本紀」第三巻「神功皇后新羅より帰らせ給い、香椎より巽の方蚊田の邑に御産屋を営まれこもらせ給う、御側に生い茂れる楠あり、其の下にて産湯をめさせ給う、その大木繁茂し枝葉ことにうるわし、後人これを名付けて湯蓋の森という。また産衣を掛けたるを衣掛の森という。」

30.衣掛の森 (きぬかけのもり)

国指定天然記念物 県民俗資料重要文化財

「衣掛の森」は素晴らしい老大樟で、「湯蓋の森」とともに当宮のシンボルである御神木です。

社殿の左側にある老樹で、様々な人生儀礼を今日まで見守ってきた巨樹は、樹齢二千年以上とも推定されています。

元禄2年(西暦1689)

貝原好古「八幡本紀」第三巻「神功皇后新羅より帰らせ給い、香椎より巽の方蚊田の邑に御産屋を営まれこもらせ給う、御側に生い茂れる楠あり、其の下にて産湯をめさせ給う、その大木繁茂し枝葉ことにうるわし、後人これを名付けて湯蓋の森という。また産衣を掛けたるを衣掛の森という。」

31.産湯の水 うぶゆのみず

県民俗資料重要文化財

境内北隅にあり、「應神天皇御降誕の時、此の水を産湯に用い給いしより今に至るまで妊婦拝受して安産を祈る。」と伝えられています。

表示石の揮毫者は、県内初の内閣総理大臣、廣田弘毅翁の年令十三歳のときの揮毫によるものが刻まれています。